怎样通过弹性工位设计优化写字楼办公团队协作效率

更新日期:

在现代办公环境中,团队协作效率直接影响企业的整体生产力。传统的固定工位布局往往限制了员工的互动与灵活性,而弹性工位设计则成为提升协作效能的重要解决方案。通过科学规划空间、合理配置资源,企业能够为员工创造更自由、更高效的工作氛围。

弹性工位的核心理念在于打破物理隔阂。与固定座位不同,这种设计允许员工根据任务需求选择合适的工作区域。例如,需要专注时可以使用独立工位,而讨论项目时则可移至开放式协作区。龙通大厦的部分企业通过引入这种模式,显著减少了沟通成本,团队成员能够快速响应需求,避免因座位固化导致的效率损耗。

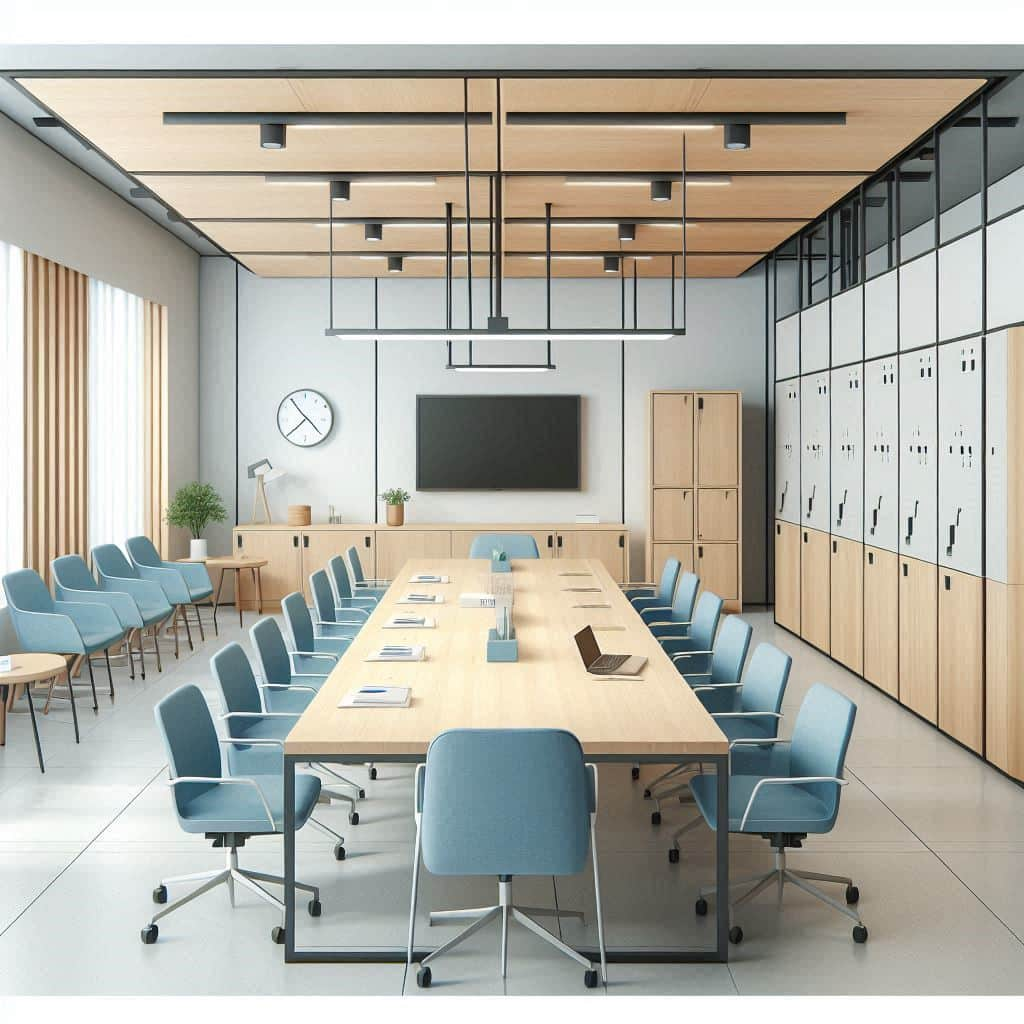

空间功能的多样化是弹性设计的另一关键。一个优化的办公环境应包含静音区、会议角、休闲交流区等不同模块。静音区适合深度思考,而配备白板和多屏设备的协作区则能激发创意碰撞。研究表明,当员工拥有自主选择权时,其参与度和创造力会提升30%以上。这种分区的灵活性尤其适合跨部门项目组,成员可根据工作阶段随时调整位置。

技术配套同样是不可忽视的环节。无线投屏、云协作工具和智能预约系统的应用,能有效支撑工位流动性的落地。例如,通过手机应用实时查看工位占用情况,员工可以快速找到可用空间,避免无效走动。同时,共享文件柜和移动储物方案解决了个人物品存放问题,进一步消除了弹性办公的实操障碍。

从管理角度而言,弹性工位需要配套的规则设计。企业需明确使用规范,比如高峰时段的核心区域分配、设备维护责任等。某科技公司曾通过轮值小组长制度,让员工自主管理协作区秩序,既减轻了行政压力,又增强了团队归属感。这种轻度自治模式往往比硬性规定更易被接受。

心理适应也是转型过程中的重要因素。初期可能有员工对不固定座位产生不安,此时可通过试点推行、反馈收集逐步调整。例如,先开放20%的弹性区域,待团队适应后再扩大范围。管理者需强调这种改变的目标是赋能而非控制,重点展示其如何帮助个体更高效地完成工作。

最后,定期评估改进是持续优化的保证。通过工位使用率数据分析、员工满意度调研等方式,企业能发现设计中的盲点。某广告公司每季度调整一次功能区比例,将使用率低于15%的静音区改为头脑风暴区,使空间利用率提升了40%。这种动态调整机制确保了资源始终匹配实际需求。

综合来看,弹性工位并非简单拆除隔断,而是通过系统性设计重构办公生态。当空间规划、技术支持和组织文化形成合力时,团队协作将从物理层面的便利,升华为工作方式的革新,最终推动整体效能的跃升。